[02]

BBS |

mail to:

| ||||

旧 |

新 |

Geo BBS |

前 |

主目次 | |

[02] |

| |||||||||||

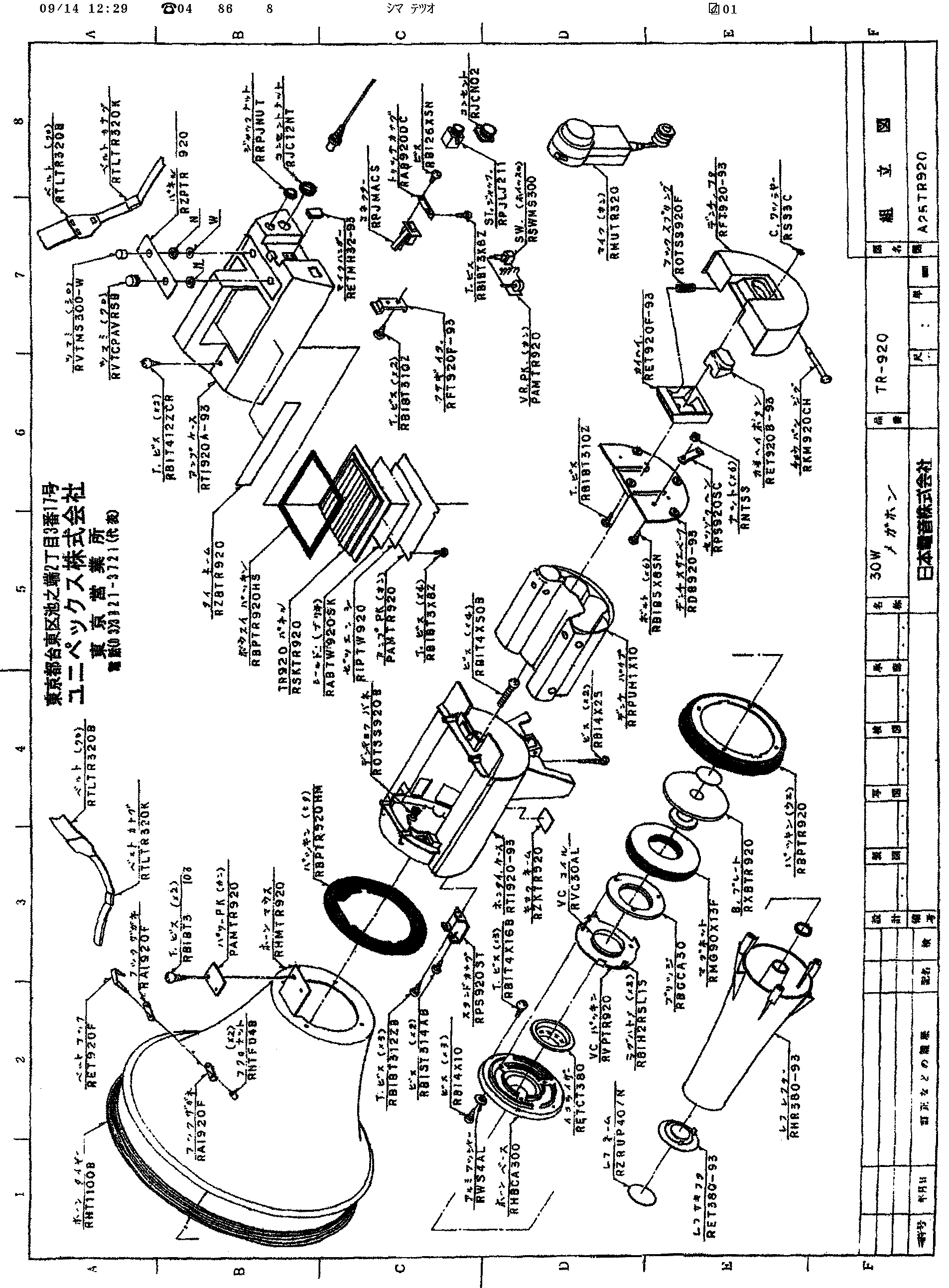

電池ホルダー=「電池パイプ」 Eリング=「Cワッシャー」 (「」=販社名称) |

近年の平衡型マイクでは片線をジャンパー線で接地していて、平衡動作が必要なユーザーが自分でジャンパー線を切断して使う様になっているのだが、間違えた組合せで配られると動作しないからマイクプラグ内で中心側ではない導体をジャンパー線で接地する必要がある。特殊な配線のある舞台などを除けば概ね拡声器用マイクに平衡動作は不要なので、トラブル回避に接地ジャンパー線は切断しない方が良い。今は携帯基地局付近など強電界地点での電波妨害抑止にプラグ直前にフェライトコアを付ける必要の方が大きい。

近年の平衡型マイクでは片線をジャンパー線で接地していて、平衡動作が必要なユーザーが自分でジャンパー線を切断して使う様になっているのだが、間違えた組合せで配られると動作しないからマイクプラグ内で中心側ではない導体をジャンパー線で接地する必要がある。特殊な配線のある舞台などを除けば概ね拡声器用マイクに平衡動作は不要なので、トラブル回避に接地ジャンパー線は切断しない方が良い。今は携帯基地局付近など強電界地点での電波妨害抑止にプラグ直前にフェライトコアを付ける必要の方が大きい。

アルカリ電池の液漏れで腐蝕折損して いた電池ホルダー電極バネ |

ワイヤレス式のハンドマイクが働かないというのでザッと眺めると、マイクと本体のスイッチは入り、パイロットランプは点灯し、サーーーっという暗雑音がかすかに聞こえる。しかしマイクの尻尾(送信アンテナワイヤ)が根本から折れて無くなっている。おそらくこれで電波が弱すぎるからだ!と思いボリュームつまみを最大利得にして音声テストすると小さな音で聞こえる。ビニール線約30cmの1端の被覆を剥いてアンテナ止めネジを緩めて端子版に銅線部を挟んでテストすると正常動作する。アンテナ線を復旧すれば直るはず。「+」ネジではなく6方向の溝に加え中心にボッチがあって「−」ドライバーも使えなくした特殊仕様ビスだが、時計用ドライバーを当てて無理矢理緩める。フィールドのメンテを無理矢理妨害するだけの愚策で、メインアンプに日本では製造販売メーカーのない「サブミニDIN10ピンコネクター」を採用するのと同列の愚行である。行政指導の7年間だけ補修部品を在庫し、以降の補修はシステム全体の買い換えを求めるという阿漕なやり方は止めてもらいたいが、松下通信製も同様の特殊部品が使われていて困ったモノだ。

ワイヤレス式のハンドマイクが働かないというのでザッと眺めると、マイクと本体のスイッチは入り、パイロットランプは点灯し、サーーーっという暗雑音がかすかに聞こえる。しかしマイクの尻尾(送信アンテナワイヤ)が根本から折れて無くなっている。おそらくこれで電波が弱すぎるからだ!と思いボリュームつまみを最大利得にして音声テストすると小さな音で聞こえる。ビニール線約30cmの1端の被覆を剥いてアンテナ止めネジを緩めて端子版に銅線部を挟んでテストすると正常動作する。アンテナ線を復旧すれば直るはず。「+」ネジではなく6方向の溝に加え中心にボッチがあって「−」ドライバーも使えなくした特殊仕様ビスだが、時計用ドライバーを当てて無理矢理緩める。フィールドのメンテを無理矢理妨害するだけの愚策で、メインアンプに日本では製造販売メーカーのない「サブミニDIN10ピンコネクター」を採用するのと同列の愚行である。行政指導の7年間だけ補修部品を在庫し、以降の補修はシステム全体の買い換えを求めるという阿漕なやり方は止めてもらいたいが、松下通信製も同様の特殊部品が使われていて困ったモノだ。 まずは安価なワイヤレスマイクが欲しい。単一指向性であることは勿論だ。現状ではかなりの値段差があるから「マイマイク」は安価な有線式が多く、しかも無指向性でハウリング回避操作が操作ができない。TOAが巻き返すとしたら有線式の値段で単一指向性マイクでワイヤレス式を出し、荒天に極端には弱くなくなったことをアピールすることだ。実際には微妙な差なのに想定外の荒天で結果的に信頼性の大差になった訳だから。会社の規模からすれば充分可能ではないか?

まずは安価なワイヤレスマイクが欲しい。単一指向性であることは勿論だ。現状ではかなりの値段差があるから「マイマイク」は安価な有線式が多く、しかも無指向性でハウリング回避操作が操作ができない。TOAが巻き返すとしたら有線式の値段で単一指向性マイクでワイヤレス式を出し、荒天に極端には弱くなくなったことをアピールすることだ。実際には微妙な差なのに想定外の荒天で結果的に信頼性の大差になった訳だから。会社の規模からすれば充分可能ではないか?| [Page Top↑] |

旧 |

新 |

前 |